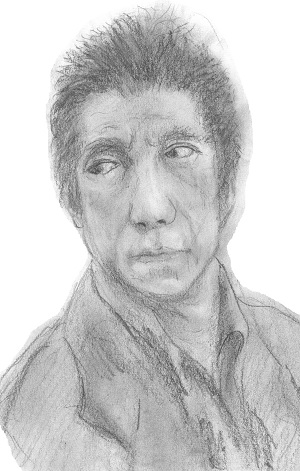

Martha E. Sánchez

Puebla, Pue.

Nicanor se incorporó con dificultad,

todavía estaba mareado de alcohol, de

pulque, de mariguana. Resoplaba como

bestia exhausta y mal herida; la baba

se le escurría entre lagañas saladas; sus

labios tumefactos apenas murmuraban:

Amada… Amada…, hija…, hijita…

Aún se encontraba sobre el piso

de tierra de la vivienda y del camastro

de su hija de trece años, que se había

despatarrado y roto tras la brutal afrenta

ahí estallada; cuando él, embrutecido,

loco, trató de mancillarla.

Crudamente, la realidad le repuso

la conciencia a bofetadas, asestándole

vívidas estampas de lo ocurrido. Su

raído cuerpo se zarandeó cual yerba en

tornado, cuando volvió a oír los gritos de

sus hijos pequeños, ahora como aullidos

estridentes que repetían las más crudas

maldiciones enmarcando la exacerbada

tunda que le propinaban para defender a

su única hermana: “¡Déjela, cabrón! ¡Es

su hija! ¡Tu hija!”

Pepe, el pequeño, con sus enclenques

fuerzas, tomó un tubo y golpeó el cráneo de

su padre. Y así se puso fin a esa deprimente

escena en aquel mísero cuarto, donde lo

mismo se guisaba, se comía, se dormía…,

o donde años atrás también se hacía eso

que, algunos, llaman “el amor”.

Estaba solo y, por primera vez,

sobrio, lúcido; tal vez por el golpe que

puso fin violentamente a su estado etílico,

o por una mala jugada de la yerba que

fumaba. No pudo moverse, sus huaraches

plantados firmemente en la tierra lo

mantenían erguido; en un extraño estado

de conciencia, observaba el hilo de su

existencia que como una asquerosa telaraña

lo envolvía, lo apresaba, le hacía

daño, exigiéndole: “¡Mírame! ¿Ves bien?

¡Mírame! ¡Mírate!”

Tembloroso, estremecido de horror,

se vio nacer del vientre de una mujer

raptada, arrancada del seno familiar por

un macho que con solo verla salir de la

escuela, casi una niña, la deseó y se la

llevó a San Juan Sinagua, un pueblo que

en el nombre llevaba su miseria.

Hacía solo tres décadas que la

construcción de una lejana presa vino en

poco a aliviarles la sed. Por eso, antes a los

recién nacidos, además de alimentarlos,

las madres de precaria leche los criaban

con pulque, porque a ese fermento del

aguamiel extraído de un agave “solo le

falta un grado para ser carne”…, y porque

no había agua para darles.

La escasa agua que recibía el pueblo lo

volvió aún más sediento; y el desgarrador

deseo de que brotara un arroyo de las

entrañas de San Juan, se convirtió en el

anhelado milagro, desesperadamente

implorado a los dioses de sus ancestros

y a todos los santos, a los que

les prendían velas, o amarraban y

ponían de cabeza, castigándolos:

“hasta que asome el arroyo y nos

traiga agua”.

Así aprendió a rezar Nicanor,

pidiendo que brotara el

milagroso arroyo de la seca entraña

de San Juan Sinagua. Así

pasó su infancia medio borracho.

Al crecer, aprendió a beber alcohol y

también a fumar yerba para hacerse todo

un hombre. Decía: “No seré un indio

pata rajada como mi ‘apá, que se deja

zurrar por mi ‘amá Elu, y que se

soba el lomo sobre la milpa,

de sol a sol, tratando de

arrancarle a esta mula

tierra unos granos

pa’ echar en la olla”.

Sí, el hijo de

doña Elu, Nicanor, era

muy hombre porque

siempre andaba bastante borracho, le

pegaba a su mujer y azotaba sin clemencia

a sus tres hijos: Amada, El Chino y

Pepe, de apenas ocho años. Día a día, se

vanagloriaba en la cantina: “Yo me friego

yendo al monte a cortar ixtle, y con mis

lazos que vendo no falta nada en mi casa,

por eso me gasto la lana en mis gustos,

porque ya cumplí; en

cambio ustedes

tienen que

pedirles a

su viejas

pa’ las aguas y permiso pa’ juntarse en la

cantina después que los llevaron, de la

oreja, a oír misa, ja ja ja”.

Los más lo conocían bien, y no chistaban

ante sus desplantes. Ellos eran

borrachos a medias, y Nicanor, alcohólico

y mariguano de tiempo completo. Pero

cuando él no estaba, algunos comentaban:

“Pobre doña Elu, que en gloria esté, bien

que pudo con su marido y a varazos le

enseñó a no pegarle con la cuarta; pero

con el Nicanor, su hijo, no pudo”.

Todo eso y más desfiló ante su embriagada

conciencia con deslumbrante claridad;

mantenía apretada la quijada para

contener la presión efervescente de su

cuerpo, su resquebrajada piel transpiraba

el zumo del maguey; y, sin poder evitarlo,

lloró sollozante a su madre muerta al no

poder recordar sus ojos ni su voz; pues

solo una difusa silueta le fue dada porque

vivió ausente, lejano, abrazado de la

botella.

Por fin, Nicanor salió. Afuera ya

era de noche. Arrastró tras sí la vigilia

lúcida de su pasado, y gritó, con voz

insegura que trataba de sonar autoritaria:

“¡Chinoo! ¡Pepee! ¿’Onde andan?” Solo

le respondieron las ráfagas de viento que

levantaban aquel polvo arenoso picante

como enjambre de mosquitos. Después,

el silencio.

No había visto cuando los dos niños

entraron al jacal a buscar la ropa de su

hermana y prepararle algo de comer,

porque esa tarde se iba a Silo en el camión

que pasaba en el paradero cercano; se

marchaba para no volver. Ni tampoco los

vio agazapados en la noche, espiándolo,

vigilando cómo volvía en sí; aterrados, pero

no arrepentidos de haberlo golpeado.

Pasó muy junto a ellos que se enconcharon

temblando, impresionados por

lo extraño de su mirada y de su pisar

firme en el camino. Murmuró Pepe, el

más pequeño: “¡Encomendémonos a

La Llorona!” Y El Chino dijo: “¡Ni la

santísima nos salva de esta si nos agarra!

¡Seguro ya anda empulcado y enyerbado!”

Ignoraban que Nicanor no había bebido

ni se había intoxicado con la droga.

A esas horas, se puso a arreglar el

pobre camastro de su hija, trabajando

con mano firme y constante. Clavaba,

golpeaba, pensaba en su vida, en los

demás, y en cada uno de sus pasos que

ahora repercutían en su ser con la fuerza

de un rayo.

Al martillar se le revolvía el asco que

le bullía en la sangre y que en los oídos

gritaba: “¿Cómo pudiste, Nicanor? ¡Es

tu hija, carajo, tu hija!” Quizá porque los

ojos no veían, empañados de lágrimas,

se estampó un fuerte martillazo en la

mano. Apenas se detuvo. Prosiguió.

Clavaba, blasfemaba en su contra como

en penitencia, en castigo, desesperado,

como si buscara redimir cada acción en

su vida que ahora le mordía la conciencia

como perro rabioso. ¡Estaba arrepentido!

Y, apenas asomó el sol, agarró su

machete, el guaje de agua, y se fue por la

vereda a cortar ixtle. Cuando se perdió de

vista, Pepe y El Chino entraron a aquel

hogar solitario para arreglarlo todo. “Que

no se note que Amada no está. Yo traigo

la masa. Tú prende el fogón.” “Mira, tú,

¡qué bien clavó la cama!” Desde entonces,

se acostumbraron a rellenar el hueco que

dejara su hermana. Que no pregunte por

Amada. Que no pregunte.

Nicanor no preguntó. Ya nunca volvió

a beber ni a fumar yerba, pero tampoco

volvió a hablar, ni siquiera cuando con

sus hijos torcía el ixtle haciendo firmes

y resistentes cuerdas, hermosas, de colores,

y que pronto le comprarían en el

mercado.

En unos pocos meses, la vida cambió

para sus dos hijos. Iban a la escuela,

comían mejor, y él nunca volvió a pegarles.

Y no pocas veces soñaban que, en la

noche, mientras dormían, era él quien los

acariciaba con sus manos rasposas, con

aroma a tierra.

Un atardecer, Nicanor ya no volvió

del camino al ixtle. Todo San Juan Sinagua

lo buscó; los pobladores compadecidos

ayudaron a los dos chamacos que llamaban

a gritos a su padre; pero solo escucharon,

dolidos, el eco de su propia voz: “¡‘Apá!

¡’Apá!” “¡Nicanooor! ¡Nicanooor!”

Al oscurecer, todos volvieron del

monte, pero al día siguiente, y uno y otro

día, volvieron a buscar a Nicanor, cada vez

con menos esperanza. “Seguro se largó por

ahí. ¡Se fue pa’l otro lado a trabajar! O…,

¡ve a saber! ¡Con los borrachos nunca se

sabe!” “¡Oye! ¡Mi ‘apá ya no tomaba!” “No

es tan fácil, hijo, ¡no es tan fácil!”

Jamás lo volvieron a ver. Nunca encontraron

aquel cuerpo lacerado por años

de vicio, que quedó solo con las alimañas

yendo y viniendo, oportunistas, por su

piel y entre sus cabellos que empezaban a

encanecer. De su agonía, únicamente los

espinos y los pobres arbustos supieron;

de sus balbuceos y sollozos, el viento tan

indiferente como el cielo profundamente

azul y lleno de estrellas que se desparrama

sobre los pueblos sin neblina…, sin

nubes…, sin lluvia.

El cuerpo de Nicanor, poco a poco,

tan miserablemente como había vivido,

fue pagando tributo a la arenosa tierra de

la cañada profunda y escondida, de cuyas

entrañas, más tarde o más temprano, iba a

brotar el fresco arroyo que daría un poco

de vida, sustento y regocijo a San Juan; sí,

así nomás: San Juan.❧